发布日期:2025-05-21 05:11 点击次数:173

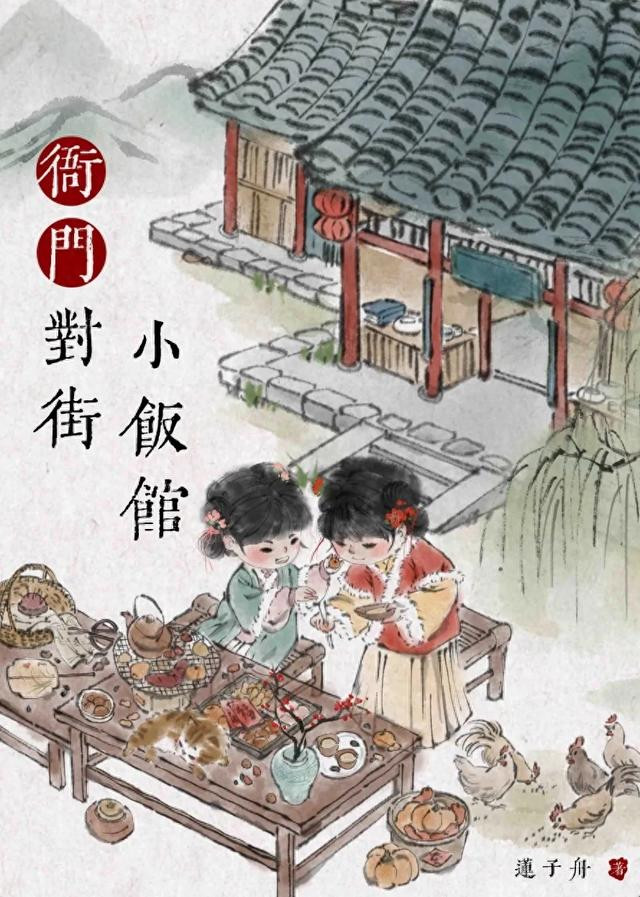

《衙门对街小饭馆》

简介:

沈雁回一睁眼,穿成要嫁给傻子的孤女。

好在祖母疼爱,视她如宝,断亲护她。新家上下和善,还有乖巧可爱的糯米团子妹妹整日围着她转。

可要多养一个她,这般长久下去不是办法,总得赚些银钱。

鲊脯辣脚,酸辣咸鲜。酥炸鹑子,多汁脆嫩。 酱香盘兔,色泽红亮。珍珠膏蟹,滑香甘甜。 先摆小食摊,再开小饭馆,日子红火,蒸蒸日上。

就是青云县这地儿,不太平,案子多啊。

还有那县太爷一天三顿往她这跑。

县衙没有饭堂?

*

谢婴,十八岁的探花郎,名满汴梁。入仕后一睁眼,便是斗。

今日和守旧派斗,明日和中立派斗……

人人都道,“谢大人每日浑身都充满斗志!”

兢兢业业,为国为民。

结果一道圣旨,贬吧贬吧贬。

谢婴:毁灭吧……谁爱斗谁斗!

本想在小县一躺倒底,当个看起来有点愚蠢的县太爷。

但怎么天天出案子?

还有开小饭馆的沈小娘子,做的饭好香,验的尸好牛。

吃完感觉浑身都充满了斗志!

后来,红烛高照,龙凤呈祥。沈小娘子成了他的妻。

算了。

爬起来继续斗,给娘子挣个诰命。

*

沈雁回到底是怎么着了他的道,她也不知晓。

总之此人日日要跟她后头,总是要贴贴抱抱。

不是今日问“可以吗”就是明夜问“好不好”。

罢了。

毕竟谢大人生的好看,腰也确实好。

精彩节选:

夜里下了一场冷雨,枯黄的叶子被打湿,卷了一地。

青云县的街道上没什么人,只有卖栗子的小贩扯着嗓子叫卖,有些冷清。

“还是里头暖和。”

牛大胆裹紧秋衣,将手里剥出来的栗子壳随意丢弃在地上,缩着脑袋踏进客来楼。

外头冷风刮着,里头可热意足呢。

“嚯,这么热闹......小二看着给我安排个座儿,再上个暖锅,一叠炒肝儿,其余的老样子。”

客来楼是青云县生意最好的酒楼,菜色味美价廉。天气渐凉,正是涮暖锅的好时辰,暖锅的热气与碗碟撞击的声响让人浑身爽利。

“哟,牛大官人,您可有些日子没来了,赶紧里边儿请。”

看清了来人,小二三步并作两步,忙迎上去。他替牛大胆收了半干的油纸伞,又将灰鼠斗篷挂好,环顾四周,勉强找出个位置。

“这不,最近外头不安生,整个青云县风言风语的,弄得人心惶惶,我也不敢出门。”

牛大胆是位不差钱的主顾,从前颇为照顾客来楼的生意,小二自然是不敢怠慢。

“雁雁,给牛大官人腾个地儿。”

靠窗有一方小桌,那小桌旁已然坐了一人,挪一挪,确实能勉强腾出个座。

“您坐。”

小桌上只摆了一碟荠菜,一碟蛋饺,半迭嫩肉。暖锅里头也清亮亮的,没有一点油水。

热气蒸腾下,是一位约莫十六七岁的姑娘。

她穿着一件鹅黄襦袄,领口处缝了一圈兔绒,下身是一件翠绿色百迭裙。

脸儿圆圆,双瞳剪水,梳了个双螺发髻,簪着一支开得正好的丹桂。

“牛大官人,您看看这儿行吗?虽说挤点,但只有这个地儿了,您......”

小二话才说一半,便被打断。

“自然,哪来这样标志的小姑娘,我怎么瞧着有些眼生。”

“桃枝巷沈家的,这几日才给接来的咱们县。”

她生得水灵,牛大胆瞧着心里也欢喜。

别说是位置小,便是让他从旁站着,他也愿意。未等小二用抹巾掸上几掸凳子,他便一股脑儿坐下身。

“怎么吃得这么少?小二,给雁雁再上两盘肉。外头天冷,咱这又是靠门又是靠窗,身子别给吹坏了,顺道去将门给关上,反正这都客满了。”

在窗边远远一望,恰巧能看到那位卖栗子的摊贩。

牛大胆自来熟,他贴心地将一旁的窗户关拢,而后挑了挑眉毛,连唇上的胡须都跟着颤。

见自家掌柜点头使了个眼色,小二便将客来楼的大门给关上,让里头更加暖和。

“谢谢牛叔,不用麻烦,我吃不了这么多。您自个儿吃得香就行。”

“嘴也甜,可有许人家?”

“还早呢。”

沈雁回嘴里嚼着一只圆鼓鼓塞满肉的熟蛋饺,她抬眼朝着牛大胆浅浅一笑,天真明媚,恰如她发髻上的丹桂。

她并不是真正的沈雁回,而是穿来的。

原主的娘嫁去了外县,生下她没多久便去了。待她长到这个年岁,爹一蹬腿,也跟着一起走了。

大房只剩下她,本就孤苦无依,家里头的二房还将她许给同县的傻子表侄。

她一时想不开,上了吊。再睁开眼的,是如今的沈雁回。

好在青云县的祖母想着她,听了这事,怎么得也想着法子把她接过来。

“我们雁雁要嫁的,定是顶顶好的郎君,谁嫁给你家傻子,你这黑心肝的蠢驴!”

祖母骂骂咧咧的跟孙家断了亲,一口一个心肝肉,哭得满脸泪痕,心疼地将她接回了青云县,还给她改了姓。

天气一冷,时兴吃锅子。

客来楼暖锅的汤底由猪骨与整鸡熬制,看似清淡,实则不用多加调味就已是醇香可口。

沈雁回盛了一碗,握着汤匙轻轻吹气,慢条斯理地尝了尝。

面前的暖锅咕嘟咕嘟冒着泡,先喝汤暖身,而后下肉。片刻里头的肉便变了色,被涮得恰到好处。

涮肉得吃烫口的,才有滋味。

从锅里夹出的肉,直接吃能品出它的鲜劲。若口味重者,可蘸蒜油、芫荽,或是取些芥菜剁碎。

沈雁回烫得嘴呼呼向外哈气。肉片肥瘦相间,嫩而不柴。

新鲜的荠菜只需烫上一会,滋味鲜嫩清爽。

须臾间,她的额上也被热气熏出细密的汗珠。

而牛大胆的暖锅端上来却是不同。锅里头盛满了肉圆、白鸡、咸蹄、走油肉......满满当当的围了一圈。

肉圆弹牙有嚼头,咸蹄被炖得软糯,轻轻一嗦便脱骨,在口中化开,直直滑下喉咙。

味道鲜得连他的眉毛也跟着发颤。

今日客来楼新上了辣脚,腌制好的辣脚爽口解腻,与暖锅相得益彰。

喝一口温黄酒,啃一块咸蹄,夹半碗走油肉后,整个身子都暖融融的。

“我同你们讲,刘成死了。”

推杯换盏的间隙总要闲聊些什么,何况客来楼的酒酿得好,更容易上头。

“又死了人?吴大人不是说已是抓到了凶手?这我才敢出来吃暖锅......这,这日后谁还敢放心出门。”

对桌的食客一时间没拿稳筷子,才夹上来的爆鱼又落回暖锅中。

“是啊,才从我舅舅那儿听来的消息,说是与前两个死得一样惨......最近你们还是得小心些。”

牛大胆声音并不大,可这毕竟关系到人的生死,有好些人或是凑过来,或是噤了声,纷纷侧耳倾听。

见众人有了兴趣,他一碗热黄酒下肚,脸上泛起红晕,朝着酒缸前舀酒的钱掌柜劝诫道,“钱掌柜,这次可是在桃枝巷,就离客来楼两三里,你可多注意注意。”

“原先听了是小苍山上的贼寇夜里入宅杀人,故我这客来楼前阵子也不让生人住了,招了两个身强力壮的伙计夜里顶门,才相安无事,如今又说不是贼寇......这又是怎么回事?”

客来楼钱掌柜闻了闻新舀上来的酒,听了这话也是心里发毛,他走到牛大胆跟前,用酒提子添了一碗酒,手没原先稳,洒了些在桌上。

他虽然心中胆寒,但依旧赔着一张笑脸,“还是多谢您的关切。”

“原先我舅舅不让说,我自个儿也不太相信。今晨我去找舅舅,没成想他一大早便去上值,我便顺道去看。那惨状,唉,寻常人都见不得。”

牛大胆原本是名屠户,据说他出生时都不曾啼哭几句,逢人就笑,不怕生人,故取名牛大胆。等长到十多岁,胆子更大,便拜了个杀猪的师傅。

后来他凭借杀猪的手艺攒了些钱后,自己盘了个猪圈。生意日渐红火,可以说青云县酒楼饭馆里头的猪,都是从他牛大胆那儿出去的。

他从前猪杀得多,白刀子进,红刀子出的,眼都不眨一下,可看了今日的场景,还是吓得屁滚尿流。

他的舅舅则是青云县的捕头,心肠好,就是脾气有些横。

“那刘成死得可太惨了,肚子被人剖开,肠子都流了一地。听我舅舅说那前两人也是被剖了肚子……”

牛大胆平日里切肉吆喝,声音粗犷浑厚。但对于此时描述刘成之死的场景,他的声音带着些明显的颤抖。

此话一出,客来楼里登时鸦雀无声,食客们的脸色凝重起来,只有暖锅咕嘟咕嘟冒泡的声响。

许是面前坐了位小姑娘的缘由,牛大胆还是想着装腔作势一番,表现一下自己。

他往嘴里塞了一块炒肝,再三咀嚼后咽下,打破了沉重的氛围。

刺目的场景还在脑海中挥散不去,恰巧新酒又盛上来。为了壮胆吹牛,牛大胆咕嘟咕嘟将这碗冷酒饮尽,用袖口胡乱抹了一把嘴。

他将声音放低,悄声说道,“还有更骇人的,我同你们讲,刘成的心和肝都丢了!”

“心和肝都丢了?”

食客们倒吸一口凉气。

但还是有个别胆大的要出来说上两句。

“怕是让野狸子给叼走了吧,牛大胆不如你改名叫牛小胆算了。依我看,怕个屁!届时等新到的谢大人一声令下,上山搅了小苍山的那帮贼寇又如何!”

“少说风凉话!”

牛大胆猛地一拍桌子,剥了一桌的栗子壳也跟着晃了晃,颇有那么点舅舅的气势。

“也怪那刘成不好,不知他最近去哪里发了横财。明知道最近都不安生,还日日去瓦子里头,装什么阔绰,生怕贼不惦记他。”

他愈说愈发激动,还有些贬低起刘成来。

从前那刘成见到他,还要哈腰点头地喊他一声“牛大官人”,现下这几日,竟是用余光看他,连招呼都不打一声,瞧着就叫人气恼。

“牛大胆你这话说的,就算刘成素来有些偷鸡摸狗,不成名堂,但他也罪不至死啊。下次杀到你家,你可就老实了。”

食客中有刘成的邻里,虽平日里也看不惯刘成,但还是帮他说上几句话。毕竟刘成人都已经死了,还要遭受编排,实在是有些过分。

“呸呸呸!大吉大利!大吉大利!你会不会说话!”

“我当然会说话,有些人就不一样了,人模人样,仗着当捕头的舅舅,说的却是鬼话......”

二人你一言我一语的,谁也不让着谁,急得客来楼的钱掌柜忙上前劝架,嘴里重复了不知多少遍“和气生财”。

沈雁回托着腮帮子瞧着面前二人的争论,继续低头涮起菜。她知道,青云县眼下并不太平。

她想着凭借前世的手艺,做些吃食小买卖。祖母为了接回她,花了不少银钱。

今日出门,除了卖辣脚,便是想在青云县多转转,看看哪里的客流量大。

“不是,不是贼寇……”

争吵间有一桌的食客忽然面露惊惧,大声喊道,“昨夜,昨夜我都看见了……我昨夜在刘成家门口看见了!”

“李德子,你别一惊一乍的,瞧着吓人。”

气氛已是沉闷,现下又有人吵架,便更加沉重。客来楼里头的食客们浑身不自在,纷纷想吃完这顿回家躲着去。

如今李德子这么大声一喊,将那吵架的两人也震得没有了声音。

暖锅的热气熏得大家脸发红,唯有李德子满脸煞白。

他将眼睛瞪得滚圆如铜铃般大小,声音也变得尖细且急促,“原以为是我半夜撒尿回去做的梦,如今......如今......是僵怪啊,身长八尺的僵怪!”

“什么僵怪?李德子你莫开玩笑,鼓吹乱力怪神,可是要去衙门挨板子的!别仗着我俩关系好,乱说话!”

牛大胆由于舅舅的缘故,平时也耳濡目染的懂些大雍的律法。

鼓吹乱奇怪神扰百姓安定者,杖罚二十。

“真,真是僵怪......我不骗你牛大胆。有僵怪,真有僵怪。刘成的心和肝,一定是让那僵怪给吃了!”

李德子紧紧抓着木桌的一角,手指攥得发白,胸口不断起伏,因恐惧而发出的喘息声盖过了暖锅冒泡声。

他大口喘着气,一字一句念道,表情愈发诡异起来,“只有僵怪,才会挖人心肝来吃......”

这突如其来的转变让众人也好奇,一窝蜂凑去过盘问李德子。

“李德子你果真看见了?我说今早路过刘成家,怎么围了一堆捕快。”

“李德子你别是做梦做发昏了,胡言乱语吓我们的。”

“我寻思啊,是谁家老祖宗跑出来,赶紧回去地里查查,给他棺材板盖好!”

“咱们的新县令到底何时才到,这都多久过去了。”

食客中有信李德子的,后脊背听得有些发凉,连忙喝两口汤暖暖身。当然,也有不信他的,开玩笑似的呛上两句,以缓和愈发沉重的氛围。

走了的吴大人说是已然抓到了凶手,这样一来,根本就是骗人的。新上任的谢大人又迟迟未到......

也不知青云县何时才能太平。

“食心和肝的,也不一定是僵怪。”

在一阵阵议论声中,沈雁回夹起暖锅中的鸡心,蘸了料碟后慢慢咬了一口,“牛叔,听闻山中年岁大的精怪,若是想要修行化形,也喜欢吃心肝的。”

她的嗓音听着甜润,但在如今氛围中说这些,却显得有些可怖。

原本还在与人争吵的牛大胆才坐下夹了一块炒肝儿,又听了李德子与沈雁回的话,嘴里鲜嫩的炒肝霎时似是生了腥气,没有任何滋味,原本浓郁的酱汁也像是在嚼血沫子。

他连忙将炒肝给吐了出来,喝茶漱口的抬眼间便看见面前的沈雁回脸色惨白,比李德子的还要白上三分。

她正盯着他慢慢咀嚼方才从锅里夹的鸡心。鸡心脆嫩,发出“咯吱咯吱”的脆响。

她脸上似乎血迹斑斑,接触到牛大胆的眼神时,露出了个不明所以的笑容。

再也不似发间丹桂。

牛大胆一口茶水吞咽不得,倒灌进鼻腔,又见沈雁回古怪,还朝他发笑。

茶水占据了唇舌与鼻腔,他话说不出一句,双目涨得通红。

此刻,客来楼的大门忽然开了,“啪”得一声,外头的冷风猛地灌进整个楼里,吹得他衣衫飞扬。

有一白色身影,身高八尺,从外踉踉跄跄,精准地跌到了牛大胆的怀中。

松散的发丝遮蔽了牛大胆的双眼,冰凉的触感让他再也无法忍受心中的恐惧,一时间茶水从口鼻同时喷出,像两条喷薄的小溪流......

客来楼中响起尖锐的呐喊声。

“啊!”

牛大胆一股脑儿晕了过去,未等小二过去扶,便四仰八叉地倒在了地上,茶水淌了一脸,还铺了一身栗子壳。

“牛大官人,牛大官人?”

钱掌柜拨开凑过来瞧热闹的人群,跪倒在地上用手使劲晃了晃牛大胆的肩膀。

见牛大胆没有一点儿醒的趋势,他便哭丧着一张脸嚎道,“哎哟喂,这叫个什么事啊,牛大官人,我的祖宗,您老可快醒醒吧!”

食客们都围到牛大胆身边,这下子,客来楼更加热闹了。

沈雁回擦了擦手,将地上的被打翻的菱角捡起来,似有疑惑,“钱叔,牛叔怎么突然晕了,方才他进来时,我观他面色红润,声如洪钟,不像是有急病的样子。”

牛大胆倒下时,袖子一拂,将祖母给她煮好的菱角打翻了,沈雁回叹了好几口气,只觉得可惜,只能一个一个捡起来吹气。

“被你这副模样给吓晕了。雁雁你也真是的,下次手稳当些,溅到脸上去了,也不知晓。”

本是溅了些血点子,但沈雁回自个儿也瞧不见溅到了脸上哪些地方,便拿着手巾胡乱一擦。这一擦,便将嘴角的血点子给化开了,鲜红一片,有些可怖。

见牛大胆老盯着她,她便礼貌地回笑。

听食客讲僵怪,她便想起这两日费尽心思阻止她出门的祖母,尽讲些吃人的山野精怪故事吓唬她,她也顺势说了一嘴......

这在不知发生何事的牛大胆眼中,实在是吓人。

“这盘猪红才撒了盐,还未凝好,如何就能端出来?你这是要砸了我客来楼的招牌!再有下次,别来我这做工了!哎哟喂,我的牛大官人啊,您可醒醒吧!”

地上倒着一个,桌上的猪红又洒了半碗,且恰巧洒进了牛大胆的那迭子炒肝里头,豆酱的色与血色混在一起,若不仔细,还真瞧不出来,也不知牛大胆尝过没有。

钱掌柜自个儿觉得天旋地转。

他揉了揉眉心,将小二一顿训斥,还不忘继续摇晃着牛大胆的肩膀。

“原是被吓的......钱叔,这好办。”

沈雁回在身旁的竹筐里头翻找几下,随即将一个布包铺到长凳上。

她拍了拍客来楼的掌柜,又拍了拍自个儿胸膛。

“钱叔且放心,我给他扎两针便好,包管醒。”

系带被解开后,那布包翻被转了多次,露出长短竟比长凳还多出些,里头密密麻麻地装着各式各样的银针,不计其数。

这是她昨日将青云县的裁缝铺逛烂了,才收集到的这么好些。

“牛叔,你莫怕!”

沈雁回从中挑出一根约莫有竹筷那般粗细的针,打量了牛大胆一眼,而后将视线落在他的臀部上......

那针身虽粗,针尖却被磨得锋利,微微闪着寒光。

围观的食客都替牛大胆捏了一把冷汗。

这一针下去,莫说是晕的,便是死人也能给扎活咯。

“对不住,实在是对不住!”

那位扶倒在桌边的“罪魁祸首”仰起了头,脸上还遮着头发。许是看不清路的缘故,他忽然又踉跄着后退了几步。

“哎唷!”

牛大胆“噌”的一下跳起来,醒了。

不知左手是用来捂被针扎了的臀部好,还是被脚踩了的右手好。

“对不住,对不住!没,没事罢!”

“罪魁祸首”用手拂开遮着的发丝,露出里头的脸来。

他乌发如锻,凤眼修长,鼻高唇薄,最引人注目的,是唇边一颗小痣。

一身圆领广袖丝绸长袍,其上绣兰花纹样,腰间革带挂佩环两枚,香袋一只。

他用青玉兰花簪将松散的发髻重新盘起,望着牛大胆的眼神全是关切。

“看我的样子,像是没事吗,你这小子!”

牛大胆用桌上的抹布胡乱擦了一把自己的脸,揉了揉眼睛,抖了抖身上的栗子壳,唇舌与鼻腔间还有淌过茶水的异样感,臀部与手掌也是疼痛难忍。

他气一时也没地儿发,如今这人来得正好。

他可是真真切切地瞧见这小子撞他怀里,还踩了他踢一脚。

至于雁雁小姑娘拿针扎他......这是扎吗?这是为了救他的关切之情。可这人不同,明晃晃的,故意的!

牛大胆上前一步,用左手抓住了谢婴的衣襟,怒目圆视。

谢婴虽长得比他高大,瞧着眼下的姿态,却是个文绉绉,弱津津,身上还背着一个箱笼。

着实有些好欺负。

“我已是说了不好意思了,你还,还抓......松开,快松开!我,我赔,赔些医药费给你,你看这样行不?”

他用手不断地拍打牛大胆的手背,试图挣扎。

好似力道不够,又去扯牛大胆腰间。

毕竟牛大胆平日里吃得样样好,长了不少肉,有的是力气。

“那也行。”

没有人会与钱财过不去。

牛大胆松开了手,将自个儿的右手放到嘴边哈气,试图缓解方才被踩过的疼痛。

谢婴理了理自己被抓得错乱的衣襟,浑身上下掏了好半天,一脸阔绰地在牛大胆的手心里放了三枚铜板。

应是说,排出三枚铜板。

“你敢耍我!”

三枚铜板,都不够一迭小菜钱。

牛大胆的胡子与眉毛同时上扬,心中那股火气被这三枚铜板浇了油,燃得更旺。

他愈瞧这张脸,愈是生气,那才放下左手又抬起来,跃跃欲试。

“你小子,原来躲到了这!”

牛大胆正欲再出手,门外风风火火地又进来三人,个个气喘吁吁,似是累极了。

牛大志一身官衣,从外头匆匆赶来,见到牛大胆身旁的谢婴后,提刀便拔。

他身材魁梧,体格彪悍,眉宇间透着一股正气。

谢婴瞧着柔弱,却是将身一闪,反闪到了围观者沈雁回身后。

抬手间,淡淡的壶柑香。

“你老追我做什么,还拔刀,这简直不可理喻。没有王法,这青云县没有王法!”

谢婴半弯着身子,躲在沈雁回的后头,露出半个脑袋。

“你这嫌疑人,瞧着书生模样,跑得还挺快,累死我了,累死我了......”

牛大志面色涨红,一口接一口地喘着粗气,也不管桌上摆着的是谁的碗,端到嘴边便是牛饮。

待两三口长咽下后,他深吸一口气,继续吼道,“你这嫌疑人,与我回衙门去。”

“什么嫌疑人?你认错人了。”

沈雁回背后的身影猫得更低,试图将自己全藏在她身后。讲上一句话,便再将头缩回去,像是拿她当了挡板。

是个登徒子?

沈雁回手里的针,跃跃欲试。

“如何能认错,一大早就在刘成家门口鬼鬼祟祟的......若不是心中有鬼,你见我跑什么?你快出来,一大男人,躲在人姑娘家身后,像什么样子!”

毕竟眼前站着位姑娘,牛大志也不好提刀再上前,便将刀收回刀鞘,与谢婴对嚷嚷起来。

“那是因为你拿刀追我,我自然是要跑的。”

“那你不跑,我怎会追你?我瞧你眼生,想必不是青云县本地人氏。既不是本地人,那你在刘成家门口瞎晃做什么?”

刘成家明明离客来楼不远,可这男子偏偏像绕圈子似的,愣是跑了半个青云县,又绕回了这里,且一刻都不停,让他们一阵好追。

一阵沉寂后,谢婴蹦出两个字。

“逛街。”

他终于站直了身子,像模像样的站在沈雁回身侧,清了清嗓子,“在青云县,逛街,犯法吗?”

“呃……”

牛大志一时无言以对。

“我说牛捕头,人家逛街你逮人家干嘛?”

“你还别说,这小郎君长得还挺水灵。”

“你这话说的,哪有形容小郎君水灵的,明明是长得标志......这位小郎君,家中可有娶亲?生辰八字是何时,让我给你算算?”

“二嫂子你做红娘将脑子做诨了,牛捕头说这是嫌疑人。他说在逛街,就是在逛街啊?谁大早上在别人家门口逛街?说不定是小苍山的贼寇呢!不是听说如今的贼寇懂些新门道,装成读书人的模样打劫。还有还有,假装做人家上门女婿,却吃绝户的,还有还有……”

谢婴的话一出,周围的食客们便都叽叽喳喳地讨论个不停,都是看热闹不嫌事大的。

或是瞧他样貌好,张嘴便是说媒的,或是与牛大志一般对他这个外乡人有所怀疑的。

就连沈雁回也放下手里的针,吃起方才吹干净的菱角,一边剥壳一边吃瓜。

她的菱角是祖母一大早便去渔船边所买,鲜嫩的不行,煮好晾凉后,她抓了好几把放进布兜里,让沈雁回带着吃。

沈雁回从前多吃老菱角,那菱角壳就算是煮上一夜,都坚硬无比,每每吃它都要先用牙齿咬破壳,咬多了便腮帮子疼。

而祖母买的嫩菱角煮透后,只要抓住角的两端,轻轻一掰便能露出里头的肉来。

菱肉白嫩,口感细嫩多汁且清甜,不似老菱角面面的,带有丝丝苦味,是别样的味道。

“咔嚓,咔嚓......”

议论纷纷中,是沈雁回低头认真剥菱角的声响。

吃菱角,瞧热闹。

“确实确实,我瞧他这样子,就不像是好人。”

牛大胆也在一旁帮腔,虽说他瞧不上那三枚铜板,但依旧将它们塞进了自个儿腰间的荷包,“铁定是那小苍山上来的贼寇!”

“原是小苍山的贼寇,拿命来!”

牛大志本就被当耗子溜猫似的溜了一圈,心中有气无处发泄。如今就听到“贼寇”二字,登时热血沸腾,也不管有位姑娘挡在面前,又要拔刀。

“你不相信我吗?”

谢婴踉跄着后退几步,忽然一蹦上了凳子。

也不知他快跑的速度为何这般快,也不知这根白绫是如何一下子悬挂在客来楼这根高高的横梁上。

“这是什么世道,逛个街,也要被砍?青云县就是这样对外乡人的?今日我不如就吊死在这里!”

“嘭!”

是凳子被踢到的声响。

这好端端的,这到底是要做什么。

钱掌柜现下就想将那横梁上的白绫争夺过来,将自个儿吊上去算了。

今日这是闹哪出啊?

“这位客官,你快下来吧......哎唷,我这紫檀木的百年老横梁......”

上吊就上吊,这是要死他店里啊!

沈雁回对着在自个儿眼前那双摇摇晃晃的靴子,掸了掸身上的菱角屑。

头顶上的横梁吱嘎作响。

谢婴的脖颈上的青筋已被勒得凸起,面色也格外涨红。若是再这样下去,钱掌柜便可以出门左转,去木工贾家买副棺材,或是出门右转,去瞎子倚家挑张草席。

确为,好戏。

“谢,谢,谢大人,您,您跑哪里去了!”

谢,谢,谢大人?

众人你望着我,我望着你。

谁是谢大人?

客来楼乱成了一锅粥,赶来的仆从伸手一拍脑袋,忙与人一同去解白绫。

天色不早,戏亦唱完,沈雁回趁着大家伙都瞧热闹,背了箩筐便走。

客来楼外的小道上,秋风吹拂,栗香阵阵。

栗子的糖衣在沈雁回的口中淡开,唇舌间萦绕着丝丝甜意。栗肉粉糯,与甜味交织在一起,入口即化。

“沈小娘子,我给你多装些大个儿的,你带给你祖母吃。”

“不用装这么多的,李大哥。”

沈雁回并不愿伸手去拿那用油纸包了的,几乎溢出来的栗子,“方才牛叔那份,都没给你钱。”

“嗨,我都习惯了。”

李甲挠了挠头,愣是将那包栗子塞进沈雁回的手心,“我少时你祖母就待我好,只是些栗子而已,山上多,我再多拣些便好。”

“那便多谢李大哥。”

见推脱不得,沈雁回只好用手捂住油纸袋的上方,防止栗子倾洒出来,而后她将祖母的菱角也分给了李甲。

做些交换,也不好多拿了人家的。

“前些日子我托李叔做了一辆能推的小木车,现下如何了,李大哥能帮我问问吗?”

“马上好了,等做完了,我帮我爹给你送来。你且放心吧,都是按照你画的样子做的。我爹做木活,那可是有本事在身上的!”

李甲拍着胸膛打包票。

他的爹是个老木匠,木活极好,青云县有许多小摊贩的桌椅板凳,几乎都出自他之手。

沈雁回早有了摆摊的念头,来了青云县没两日,便去找他爹订做推车。

“一包栗子。”

二人攀谈间,熟悉的壶柑香拂过。

叮铃当啷的,是铜板撞击的声响。

李甲低头看了一眼摊子上的瓦罐盖,那上面赫然多放了几枚铜板。

虽是个小摊贩,但是个实诚人,李甲怎么的也不愿多收他人的钱财。

“应该是牛叔方才的栗子钱,李大哥你收下吧。”

沈雁回瞥了身旁的谢婴一眼。

看来,他也瞧见了牛大胆买栗子不给钱,趁着吵闹,摸了几枚铜板。

动作很快,但她确实看清了。

可李甲却百思不得其解,沈小娘子是怎么知晓牛大胆吃栗子没给钱?

这位公子怎么也知道牛大胆吃栗子没给钱?

谢婴前脚踏出客来楼,里头才敢传出动静。

咋咋唬唬,隔着两条街都能听到。

“哎唷,我的百年紫檀木老横梁!”

钱掌柜蹦跳着上了凳子,仔细地仰头检查被谢婴挂过的横梁。

“我荷包里的钱呢?怎么轻了?怎么少了几枚铜板!谁偷我钱了?谁偷我钱了!”

牛大胆这会子在客来楼里头张扬舞爪地呐喊。

“谁偷我钱了?哎哟喂!”

正欲出门寻找一番的他,忽然在门槛口摔了个狗啃泥。

“这又是,谁丢的栗子壳!”

*

桃枝巷是青云县临河的一条小巷子,因种满桃树,春日里桃花芬芳而得名。

沈家是桃枝巷的一户普通人家。

沈雁回的祖母生了一儿一女,如今沈家便是沈雁回的舅舅沈长生当家。

可沈长生是个船工,整个不着家。平日里除了派人寄些散碎银子来,个把月才回一趟。

小宅临河而立,门前秋水潺潺,有野鸭捉鱼,炊烟从门里头升起。

“祖母。”

沈雁回才踏进院子,就瞧见祖母陈莲正在院子里摆弄火炉。她穿着棕色小翻领袄,盘同色包髻,盛开的桂树下,是她小巧又佝偻的身影。

院子不大,周围是低矮的墙。院内扎了许多长短不一的篱笆,种了一排白菘与荠菜,瓠瓜坠藤,还有些才栽下的萝卜苗。

往里走是大堂,摆了几张竹制的桌椅,堂旁是三间卧房与一间狭小的厨房。

原只有两间卧房,沈雁回本想与祖母同住,只用木板将其隔开,不必大费周章。

但祖母硬是请瓦匠将她的房从中砌上一面墙,隔出间屋子,再从旁新制一小门。

这样一来,祖母的房便小了,可她倒是满意。

“雁雁是大姑娘了,怎么能成日与祖母睡。”

话虽这么说,沈雁回有时还是会夜里躲到祖母床上,笑嘻嘻地给她暖脚。

院里的火炉是她前两日给祖母新砌的。在河边拣了几块石板,和了些新泥,垒了好几层。

有了这火炉,祖母不用在院中与后厨来回跑,打了井水便能就地烧滚,避免一来一回,沾水滑到,且在里头烫些菜也熟得快。

沈雁回布兜里的菱角便是祖母用火炉煮的。

“雁雁回来了。”

陈莲几步便走到了院口,笑着将沈雁回的手揉进自己的手心,“外头可冷了吧,我给雁雁暖暖。”

她见了沈雁回,眼睛便会眯成一条小缝。

祖母的手方才点过锅炉,热热的。它并不细腻光滑,反而带着深深的纹路,似沟壑般交错,很粗糙。

可包裹着沈雁回的,是一双极其温暖的手。

纵使自己已经来了这儿多日,沈雁回还是鼻头一酸,她是不舍得将实话说出口的。

一来,说出来大抵是都不信,二来,祖母老了,再也受不得大惊吓。

她一定会替沈雁回好好对沈家。

“雁雁回来了啊。”

沈丽娘端了一只木盆,里头装着一只拔得白净光滑的鸡,才洗了个“热水浴”,还散着阵阵热气。

她约莫有三十岁,面若银盘。

身穿碧色交领襦裙,用一根襻膊两袖口两处卷起,绛紫绢布裹发盘髻,簪银簪一支。

“快去火炉边暖和暖和,我从东市里老何那专门挑的鸡,特别新鲜,给雁雁熬鸡汤喝,好不好?”

“给雁雁熬鸡汤喝,好不好?”

沈锦书从沈丽娘的身后探出半个小脑袋,甜甜一笑,有样学样地重复着自家阿娘的话。

她一身鹅黄交领棉袍,头梳三丫髻,绑赤色花草纹发带,如年画娃娃般。

沈丽娘是沈雁回的舅母,与舅舅青梅竹马,在沈家村一起长大。她针线手艺极好,绣出的花鸟牡丹活灵活现,平日里会做些针线活贴补家用。

她与舅舅就生了一个女儿,取“锦书”二字,小名换作“凤姐儿”,打小就当个宝贝疙瘩疼爱。

“凤姐儿叫姐姐,说了多少遍还不改!”

沈丽娘轻轻敲了敲沈锦书的脑袋,便要打水熬汤。

“让凤姐儿叫便是,也没什么。”

沈雁回伸手去接装了鸡的木桶,“今日不喝鸡汤,我来吧。祖母种的荠菜新鲜,今早背去的一大捆去钱叔那儿卖了三十文,还给了我一把索粉。”

她让沈锦书伸手去取她怀中的荷包,那荷包装得圆鼓鼓的,往桌上一倒,足足有一大把。

“前些日子腌了两坛辣脚,我用油纸包了,每包卖十文。除了钱叔那,一路的食肆小摊我都去了,卖了十多包。”

天一冷,家家户户都喜欢吃辣脚。

配米粥,配汤饼,甚至夹在馒头里,香辣又清脆爽口,尝起来极有滋味。

“有好多钱钱,雁雁真厉害。”

沈锦书用小手抓起一把铜板乐呵呵地夸奖,眼睛扑闪扑闪的,像是钻进了星星。

她的手很小,一下子抓不了一百多文,却还在努力用手心去包裹。

好多钱呀!可以买许多香糖果子!

沈雁回的身影在她小小的心底又高大了不少。

钱叔便是客来楼钱掌柜。

他从前经商时总是要坐船,去得远的那次遇了海啸,还好沈长生水性好,救了他一命。

等开了客来楼,总惦记着救命之恩,便对沈家颇有照顾。

“钱叔客气,他还请我吃了暖锅,我将蛋饺与肉都带来了,还有猪红呢。”

沈雁回打开背上的箩筐,里头放着方才那些菜,她只浅尝了一点儿,便都带回了家。

那碗猪红这个时辰也终于凝成了块,摇摇晃晃地迫不及待要下锅。

火炉现下还是烫的,只要多放些柴火就能燃得更旺。

沈锦书坐在一旁的小凳子上,使了好大的力气将细长的树枝掰成一截又一截,神气地丢进火炉中。

待掰累了,她也脸也被火熏的红扑扑的。躲懒的她便剥沈雁回带回来的栗子吃。那栗子事先用刀子开了口,熟了后裂得更加透彻,剥起来容易。

沈丽娘将鸡肉剁得方正,沈雁回起了油锅。热油炒鸡后放入姜蒜,而后用豆酱加水炖煮。

柴火猛烈,不多时鸡肉便被炖得软烂,撒上一把葱段与芫荽,香气四溢。

“呼......呼,好吃。”

沈锦书小手握着鸡腿,大口吹气。那鸡腿已然脱了骨,她轻轻一咬,整块鲜嫩多汁的鸡肉便立马掉下来,急得她伸手去接。

“没想到菘菜放在里头,味道这么好。”

白菘与索粉随着鸡肉彻底被炖烂了,吸满了汤汁,浸得每一粒米饭都油汪汪的。

“雁雁真有本事,比肉还好吃哩。”

一家人在桂树下围着火炉,吃了个大汗淋漓。

待锅边的白面饼熟透,饼香四溢,人人一个下肚后,便再也吃不下第二个,连连摆手说放着明日当朝食,鸡汤还能下汤饼。

“是这家吧。”

门被用力地拍响,力道之大,似是要将它整个拍烂。

“沈雁回在不在?沈雁回出来!”

门外是女人的叫喊声,听了耳熟。

“娘,好香啊......饿饿。”

“一会娘给你买糖薄脆吃,乖。沈雁回呢,快给我出来,我知道你在家!”